当代之通才,艺林之耆硕

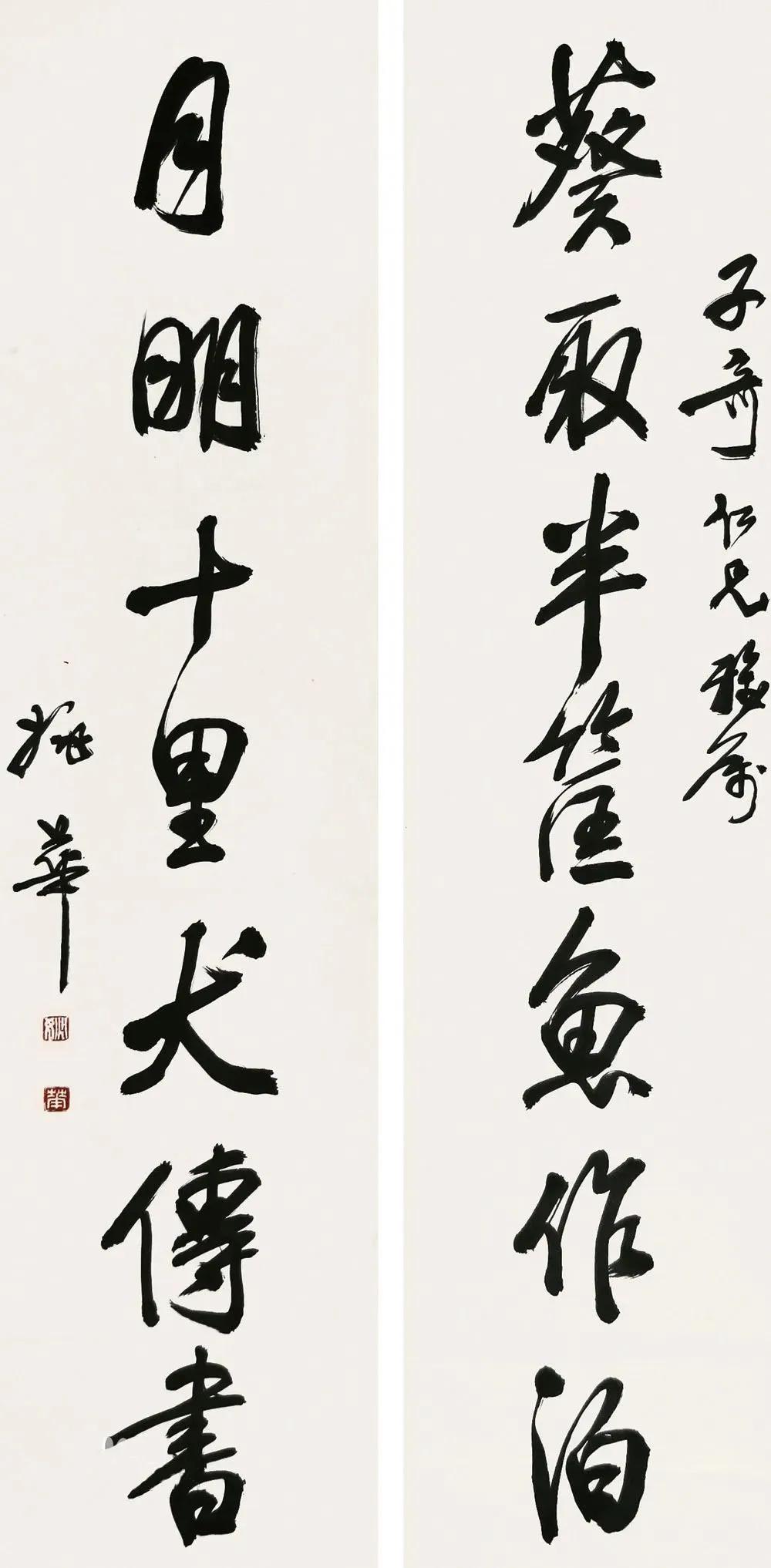

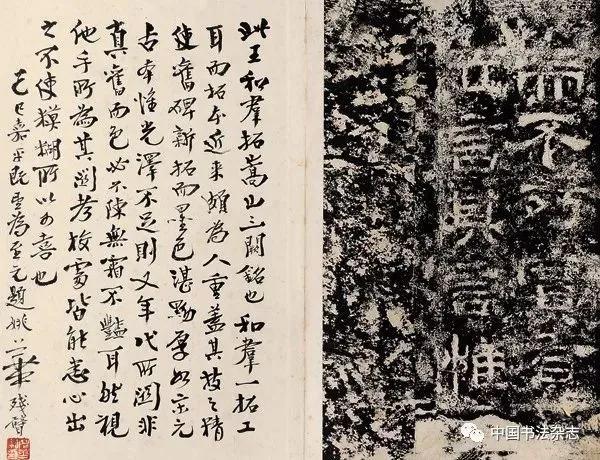

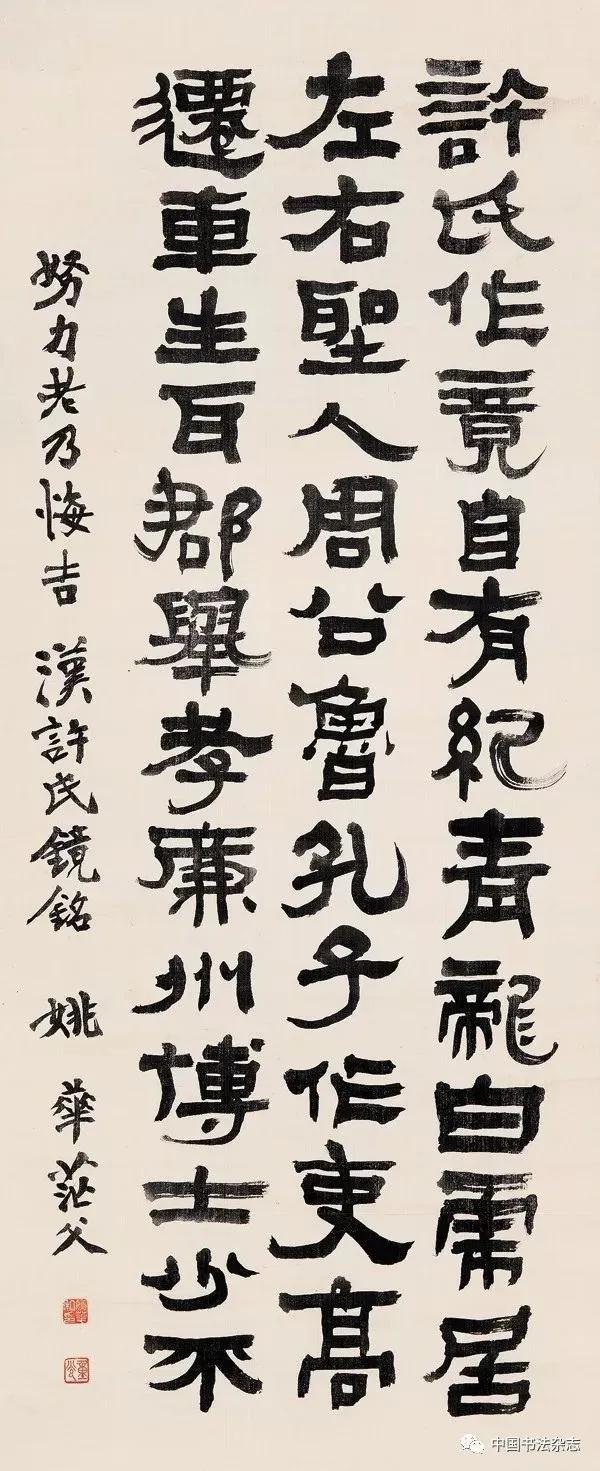

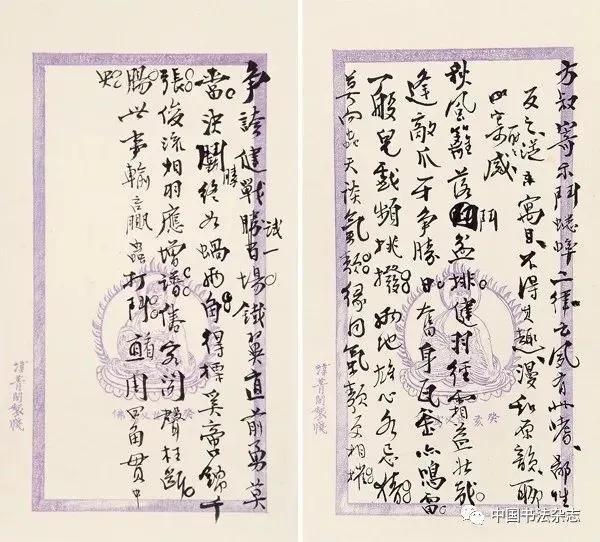

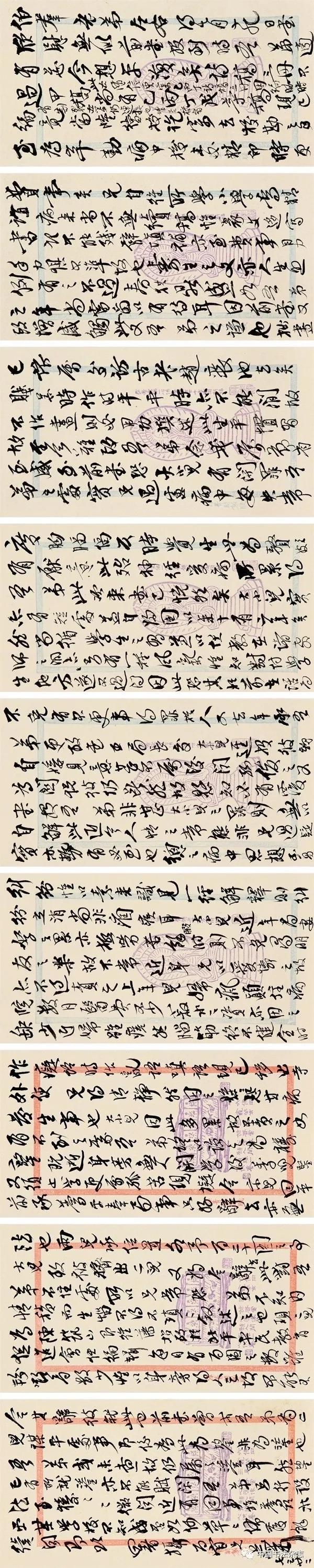

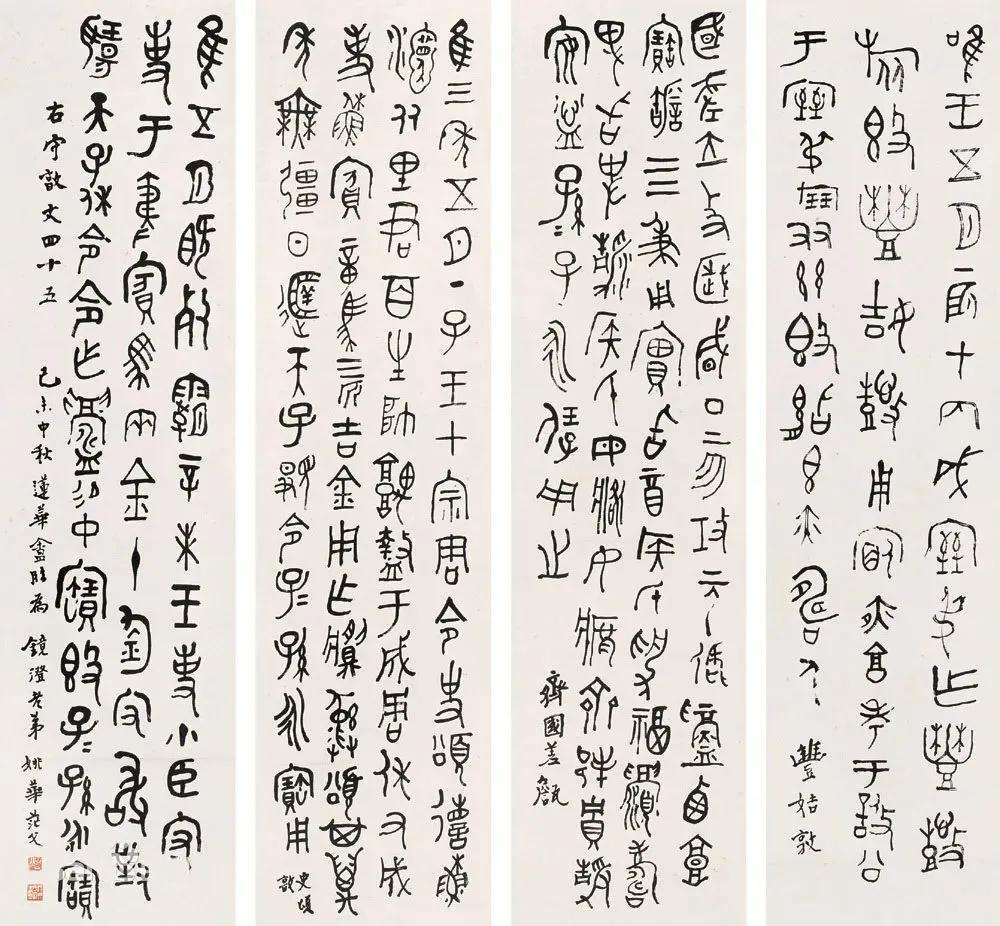

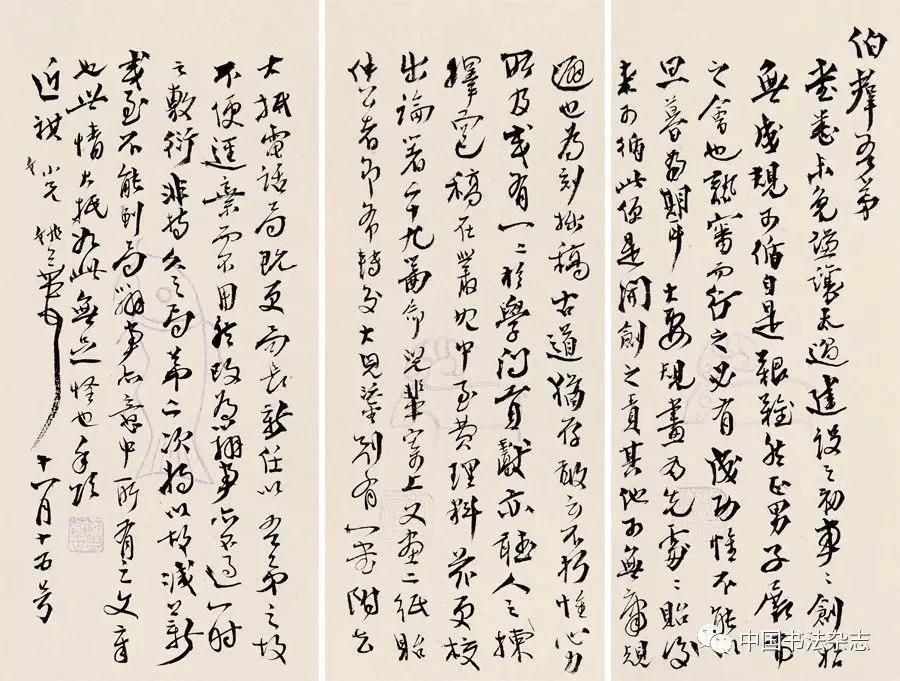

在民国初年的北京画坛,姚华与陈师曾两人以“中国画”艺术(包括人品学问及诗、书、画、印“四全”),并称“姚陈”,公认为当时的“画坛领袖”,是公认的领衔画家。姚华擅长山水花卉和题跋,隶、篆、 行、草无不精道。姚华还是清末民初最负盛名的墨盒制作大家,与陈寅生、张樾丞被后世誉之为“近代刻铜三大家”。

姚华(1876-1930),字一鄂,号重光,一号茫父,别号莲花庵主。贵州贵筑(今贵阳)人,姚华光绪二十三年(1897年)举人,三十年(1904年)进士,授工部虞衡司主事。戊戌变法时东渡日本,就读于法政大学。归国后改任邮传部船政司主事兼邮政司科长。入民国后,任贵州省参议院议员,后任北京女子师范大学校长。

姚华被时人誉为“当代之通才,艺林之耆硕”,在古文字、音韵、诗文、戏曲理论、书画、金石颖拓、铜盒工艺等多方面均有相当之造诣,更被后人视为与王国维、吴梅“鼎足而立的一代曲学大师”。

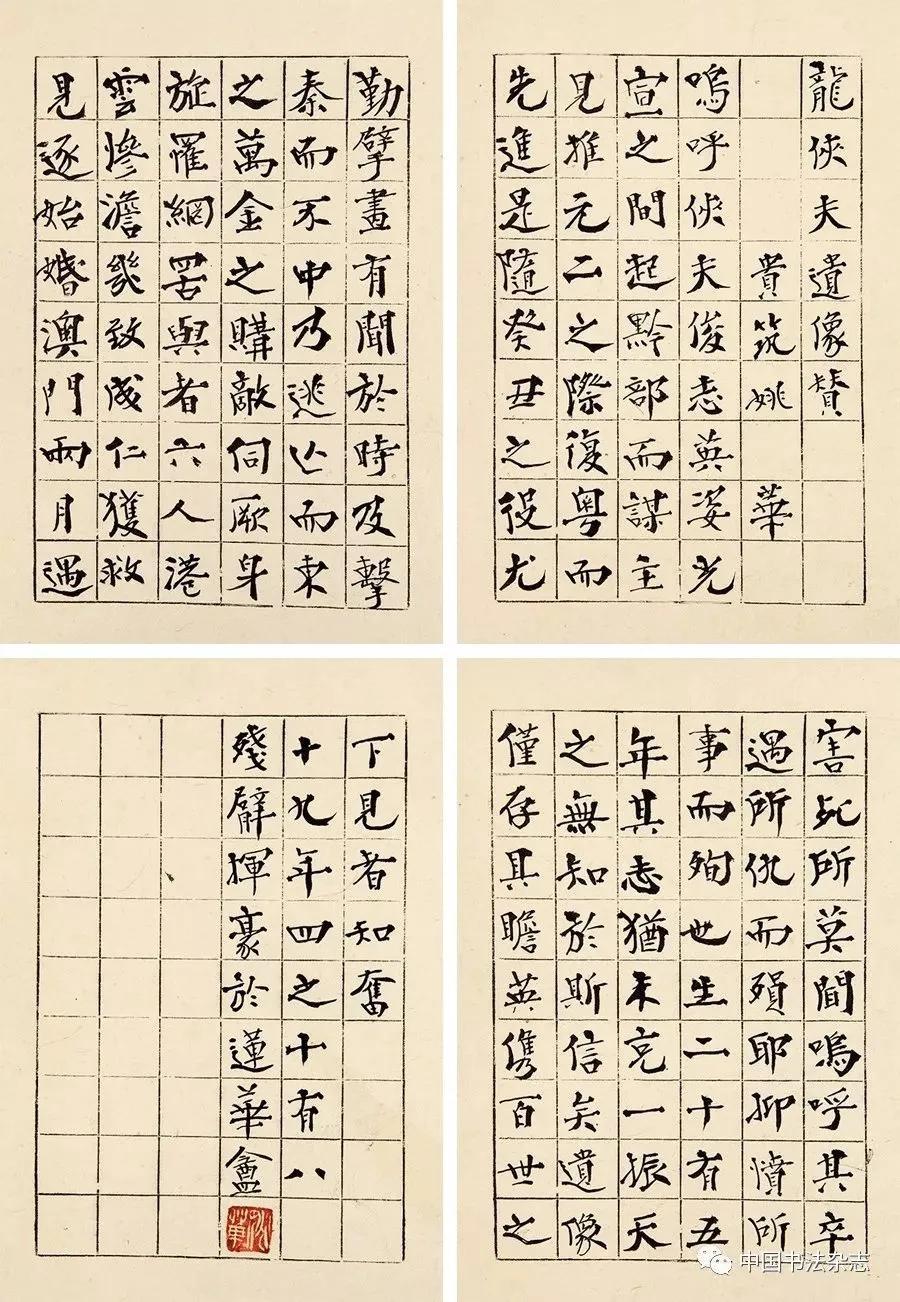

据姚华夫子自道,他是诗第一,书第二,画第三。尽管如此,四十之后方始步入画坛的姚华,其画名却不逊于他的诗书之名。其弟子郑天挺曾评价说:“贵筑姚先生以文章名海内三十余年,向学之士莫不知有弗堂。

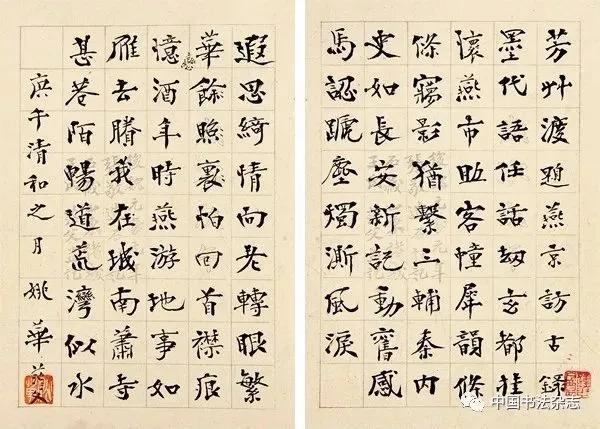

晚年潜豁古寺,出其余绪以为书画,见者惊为瑰宝,而文名反为所掩。” 在清末民初,东西文化激荡、新旧观念竞争时期,姚华仍能够潜心发掘中国传统文人画的美学意蕴,并积极付诸实践。

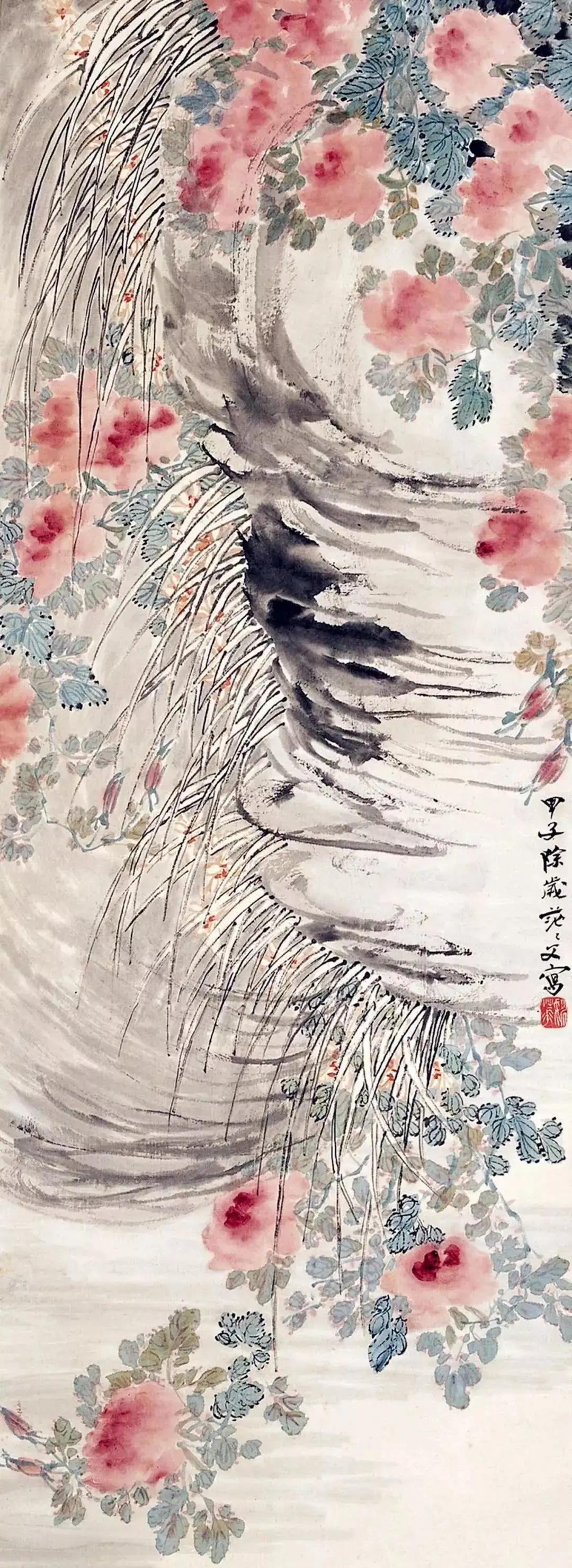

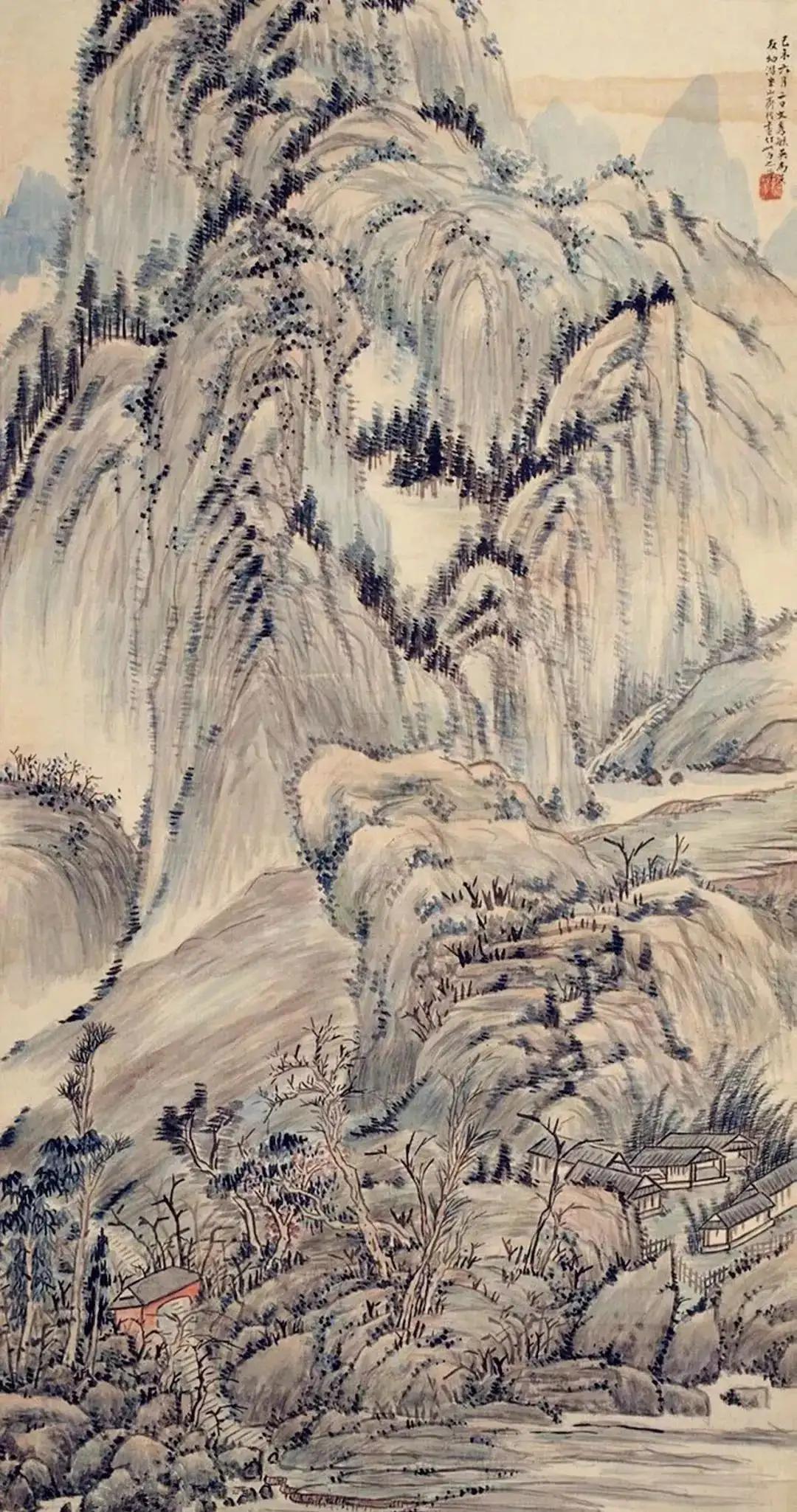

姚华绘画,既注重师法自然,力求形神兼备,又讲究笔情墨趣,博取众长而自立一家。其所作山水,结构严谨而不板滞,生机勃勃而富有诗意。

他的山水画颇有宋元山水的雄壮之气象,正如刘海粟曾评价道:“姚华山水,山外浮山,水外绕水,于不可复加处作繁笔,于不可再略处作减笔,奇兵侧出,墨点如蹄痕化鼓声,山鸣壑应,林莽惊风,天台桃源,近在咫尺,人间之烟火,生生不已。石田骏骨,凳残枯烟,更见蕴藉深沉。”

姚华作为最后一代科举士人,旧学根底深厚。他精于金石小学考据之理,书法诸体皆善,独树一帜。早年更是以诗闻名,在他的《弗堂类稿》中,诗词有十一卷之多。此外,他还是与王国维齐名的戏曲理论家。因而,姚华又被誉为“旧京都的一代通人”。如此全面的文化修养,自然使得其画作自有一种臻于化境的境界,更成就了他在民初京津画坛的领袖地位。

姚华对自己画作的评价为:“予岂能画,诗而已,书而已,然性喜弄笔,凡笔之所事莫不为之,亦既为诗矣,为书矣。画亦笔之一事,何不可为之有?故予为画非能画也,予所为画以博其诗与书之趣,而非欲与画史争一时之名,竞千秋之艺也。”诚然,这是姚华的自谦之语。但是,一句“博其诗与书之趣”也道出了其作品为诗、书、画的结合,是诗、书、画三者共同营造的一种艺术境界。

略言姚茫父书信兼及《弗堂类稿》编纂

天道远以昧,未来乌可识

贵筑姚茫父的刻铜、笺纸、颖拓和书画艺术,近年来受到收藏界越来越热的追捧,特别是进入2017年秋季后,各大拍场上茫父的作品出现“井喷”态势。当年郭沫若在看到陈叔通珍藏的《茫父颖拓泰山李斯刻石残字》作品时,曾发慨叹:“茫父颖拓实古今来别开生面之奇画也。传拓本之神,写拓本之照。有如水中皓月,镜底名花,玄妙空灵,令人油然而生清新之感。叔老特加珍护,匪惟念旧,别具慧眼,知音难得。呜呼!茫父不朽矣!”然而,在晚清民国的北京学界、政界、艺术界曾经是神一般存在的茫父,其不朽难道却要靠这似画非画、非画又是画的颖拓技艺吗?不幸的是,即便是颖拓神技,在郭氏赞叹不朽之后,竟也是数十年的沉寂。反倒是流布于各地文物市场的铜墨盒上随处可见的姚华或茫父款,让世人记住了这个名字,以至于苏华在《姚华:旧京都的一代通人》一文结束时不禁喟叹:“可惜的是,这样一位通人,竟无人作进一步地深入研究。不朽何在?难道只有字画、颖拓、破墨盒子?”

无怪乎苏华发此感慨,须知茫父是晚清末代进士,民国临时参议院议员、国会议员,是中国早期宪法起草和司法教育的参与者;是与王国维、吴梅并称的“近代曲学三大家”;是清华学堂的首批国文教员,国立北京女子师范学校的校长、国立北京美术学校的教授、私立京华美术专科学校的创始校长,他开创了中国近代教育中的保姆科、博物科,是颇具影响力的师范和美术教育家;是与陈师曾一道有“姚陈”之称的民国北京画坛领袖;是以梅兰芳、程砚秋为代表的菊部群英时时请益的良师,是梨园教父罗瘿公、通天教主王瑶卿的益友;是诗、词、曲、赋兼擅的文学家;是考据、鉴定、辞章、题跋皆精的金石学家。说他是“一代通才”毫不为过。其影响又何止于颖拓、刻铜、笺纸这一类文人雅玩、雕虫小技呢?茫父如果有灵,不知会对当下社会对其评价和定位持何种态度?以其一身才学,空负不朽之志,当会大呼“奈何奈何”欤?以其诙谐戏谑、看淡死生、通透豁达之性情,又该不禁“莞尔一笑”吧?

万事一不理,笔研末甘辍

吾年已四十,而不获著作,奈何奈何。尔勿谓年少,转瞬三十。吾回忆二十之年,仅如隔夕耳。勉之勉之!茫父书,四月廿五夕。(谕儿书,1915年4月25日)

在1915年4月25日写给长子姚鋈的信件收尾处,茫父写下上述这段话。其中“奈何奈何”之感叹,以及“勉之勉之”之告诫,读来仍能感受到刚刚步入四十岁的茫父,对自己仍无著述以传后世之不甘与无奈。先贤所谓“太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓三不朽”(《左传·襄公二十四年》),立言即指著书立说,成一家之言,而文人每以“立言”为第一要务,以求不朽,此读书人自发蒙起即被不断灌输的人生之终极意义所在。可知茫父固然豁达,但是传统文人士夫以不朽为志业的人生态度,决定了他不可能不在意身后名,不可能不考虑“传之名山”之不朽事。

茫父著书立说不可谓不早。从其自述及好友周大烈撰写的墓志可知,早在1900年,二十五岁的茫父刚刚经历了戊戌科(1898)会考失利的打击,自京城回到贵筑,居家潜学,锐意著述,撰写了《说文三例表》和《小学答问》。这是两部关于文字学的著作,是茫父研读许氏《说文解字》的心得与创见。遗憾的是,前者在离乱中失去,后者亦迟到1988年才与先生晚年所撰《黔语》一并收入《书适》一书中,由贵州人民出版社出版。同年好友熊范舆在1902年为《小学答问》撰写的跋语中,称许:“是书于中文之源流、用法与夫近世中文何以趋于繁难之故,莫不详述。设有同志相与提倡而发明之,则有功于中文与否?虽不可知,亦可等于抱残守缺之例也乎!”

后此不久,1903年春,茫父再次公车北上,参加在河南开封举行的“借闱”会试,自此再未回到故土。其人生轨迹因甲辰科(1904年)会试及第而发生转变,先是公派赴日留学习法政,“当丙午前后数年间,慨然有志于天下之事。”(谕儿书,1916年9月18日)归来后先由工部主事而转邮传部船政司科长,“国变之时,人心惶惶,吾固无所动心,尚从容赋诗,即《秋草六首》是也。”“秋草诗人”之名不胫而走;入民国后,初被选为临时议院参议员,再为国会议员,“明年壬子,政局多纷,而希望尚殷,意致颇好。”(谕儿书,1917年3月3日)然而好景不长,“癸丑秋后,时势一变,以清洁之身而时闻龌龊之言,仰观俯察,令人意沮。”(谕儿书,1917年3月3日)于是,伴随着对民国新政的深深失望,茫父转向了教育,“以后雌伏女子师范,周旋于众人之间,柔靱于群阴之下,所遇皆‘无常’(无锡、常州,世评曰‘无常鬼’),而生平意气消磨大半,筋力亦消磨太半。”“此外则多龌龊不堪或枯寂无趣之俦,吾处处遇之,故人益多,则吾避之益速。”(谕儿书,1917年3月3日)即便厕身学校,所遇亦多龌龊人与龌龊事,无可奈何中,唯有艺术和学术,足堪自慰。

其实,早在1909年丁继母忧时,茫父已在写给同乡好友蹇季常的信中,明确吐露了对时局和政治的厌倦,打算“重理旧业”,即治文字学。

我生不辰,夫复何言。从此终老,自是无聊。既以事为消遣,又何必问事之成败,作事而已,他何关焉……华既视此生为无谓,然既已为人,来日方长,亦只有求消遣而已。消遣别无他法,亦惟有于文学中寻生活而已。弱冠以后,幸得窥文字之门,斯世正不复讲求,华又荒废者久,不欲自甘,拟重理旧业。于己聊有所为,于世或亦不无小补。其余之事,欲不过问。

到1917年时,先生丁生父之忧,其悲观之心更为明显:

吾近数年已入悲观哲学一派,见理益深,悲观益甚。深交数辈,其悲亦与吾等,甚或较重,甚或以死,如吾至友金子诚先生,先先孝宪六日死于广西柳州道尹任内,年才四十有七。此外则多龌龊不堪或枯寂无趣之俦,吾处处遇之,故人益多,则吾避之益速。(谕儿书,1917年3月3日)

尽管如此,著书立说的念头却时时萦绕脑际:

吾思想且无时或停,常有所得,以为奇闷则欲著书,而生计扰我,责任促我,又不能从心所欲,又安能静坐哉!(谕儿书,1917年3月3日)

吾少愈,文章书画之事,应酬便多,惟不得一力著书,终不能遂此心耳。(谕儿书,1918年3月7日)

近刻一印,曰“信天好古”,谓吾事事信天,于好古亦然……吾生至约,而购古甚浪费。然吾非古董玩物之是役适焉,而将以为学问谋也。学问之价,不可以数计;其材虽费,究可以数计者,何浪费之有乎!以二语约之曰:“啬于治生,而丰于求古。”儿辈识之,此可以为吾状也。(谕儿书,1918年3月7日)

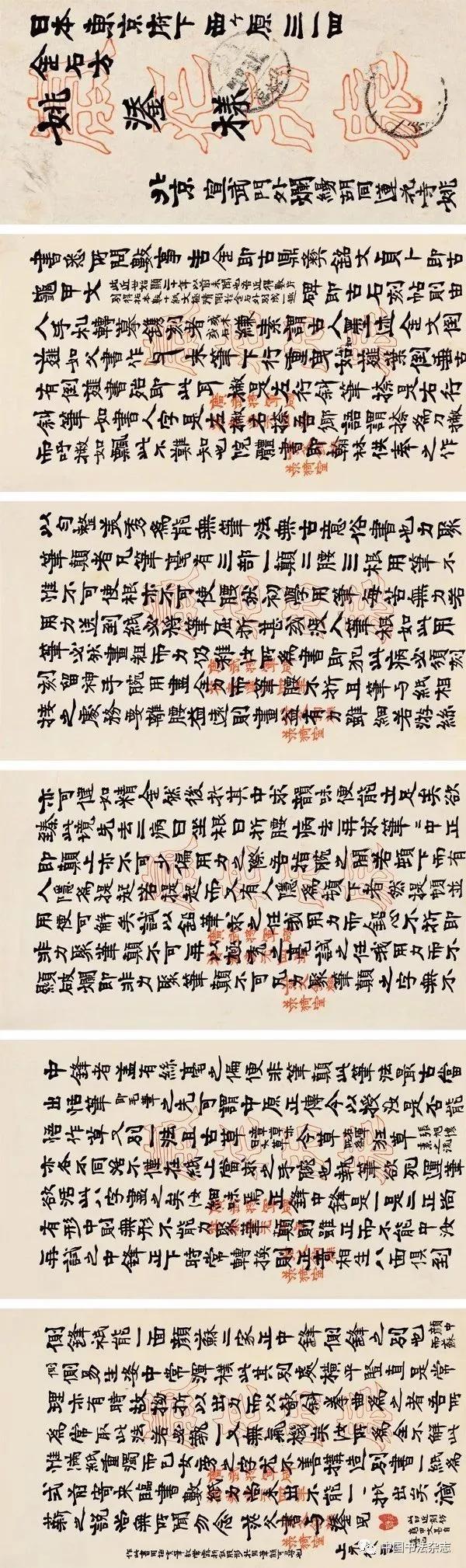

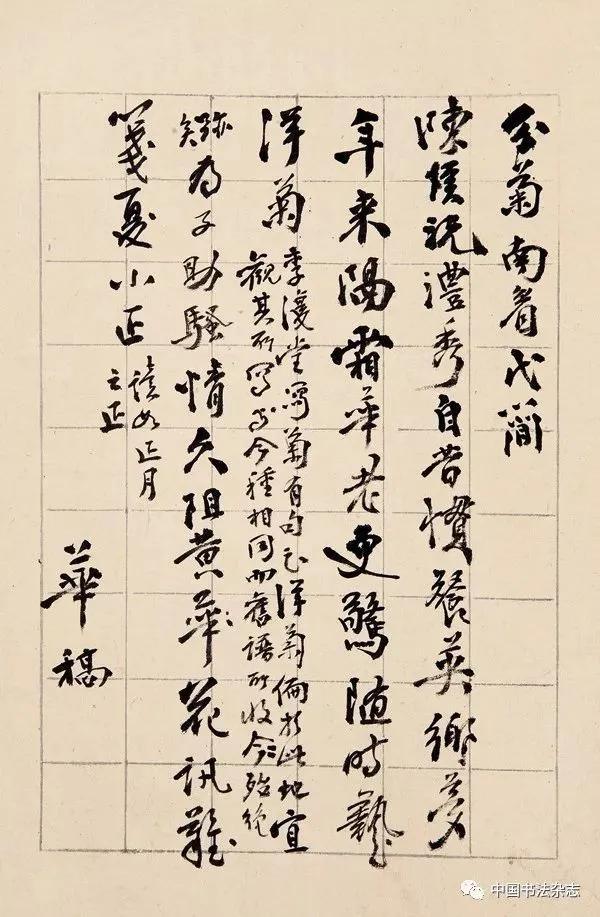

令人欣慰的是,茫父一直耿耿于怀、孜孜以求的著述及出版之事,终于在1928年提上日程。是年夏初,先生在笔山书院讲学时期的门人王伯群,以国民政府交通部长的身份来北平视察,数次到访莲花庵,不仅关心老师的生计问题、两个儿子的工作问题,而且提出为老师出书的建议。围绕《弗堂类稿》的编撰出版,姚王之间书信往还,令人欣慰的是,王伯群将老师的来信悉心整理成册,于是得以保存至今,虽无王氏信札加以对照,仍可助我辈了解该书出版情形。

功名安足云,文章或可喜

茫父的学术成就集中体现在他自己亲手整理编订的《弗堂类稿》中。关于这部书籍的编撰过程,由于时间隔得太久,已有多种以讹传讹的说法,自不赘述,仅就本书收录的茫父致王伯群信札,对《弗堂类稿》编撰过程稍作梳理。

目前所见最早提及《弗堂类稿》编撰事之信札是1928年8月3日:

前儿子鋈奉访,归述尊意,未曾说得明白,大约系旧钞本书籍以及鄙著,劝付印行之意。而其作法讫未说清,至今仍未着手。然印行之意非始今日,惟赀不给,故尚迟延,以后当再筹集,便可将事,知注并闻。

由此信可知,最迟至1928年8月3日,《弗堂类稿》编辑事尚未启动。茫父长子姚鋈拜访王伯群后,带回王的口头建议,大意是希望为老师出版文集,因“归述尊意,未曾说得明白”,故有此信去询问,“然印行之意非始今日,惟赀不给,故尚迟延”,说明茫父早有出版之意,只是因为费用问题,迟迟不能进行。显而易见,其潜在之意在于搞清楚王伯群是否愿意资助出版。王的回信目前虽没有见到,但是可以想见是得到了肯定的答复,(实际上从后续事态发展来看,的确是在王的资助下,《弗堂类稿》得以出版)于是,在时隔三个多月的11月15日的信中,茫父写道:

为刻拙稿,古道犹存,敢云不朽。惟心力所及,或有一二于学问贡献,亦听人之捡择而已。稿在丛乱中,至费理料,兹更校出论著二十九篇,命儿辈寄上。

可知此时《弗堂类稿》已启动有时,“兹更校出论著二十九篇”,说明在此之前已经完成部分稿件的拣选和校对工作。再次有信提到书稿事,已在半年后的1929年6月11日:

拙著诗已大致编成,现已付抄。尚有词未编,如不急,亦当续理奉寄也。

可知茫父在决心整理出版个人文集时,首先考虑的是论著,一方面说明先生更加看重论著,此即古人所谓“立言”者也。另一方面,茫父的诗词曲赋数量至夥,一时不易整理完成。1929年7月2日的信,亦可印证:

诗稿鐜经手时编已粗竟,惟欠整理一过,写官旋请假,今又续写。俟写成校过即寄。词稿待续编。编词较易,惟校较难,因声音最严,有时应当何从,多费考索也。大要暑中可就绪,校之精否则又视发生之问题重要与否而定其难易。若有不能即解决时,则暂撤篇阕。务期来书所望短期竣事,了此一事。

从1928年8月初建议出书,至此已近一年,想必王在往来书信中已有所催促之表露,故而茫父回信中有“务期来书所望短期竣事,了此一事”。而此时《弗堂类稿》诗稿尚未最终完成,词稿则尚未启动。信中尚提到“近《五言飞鸟集》已有友人单于沪上印行”,实际上,由于主其事者徐志摩的拖拉,《五言飞鸟集》交稿后迟迟未能印行,直到茫父归道山后逾大半年,也就是1931年2月,才得以由中华书局出版发行,可怜茫父在生前,未及见到任何一部专著的出版,这对于茫父应是一个不小的遗憾吧。

7月14日,即前信发出十余天后,诗稿完成甲编之一二三册:

兹已编成诗稿陆续寄上(先寄诗甲一二三册)。(与王伯群书,1929年7月14日)

紧接着在7月22日再寄去乙丙丁诗稿三册,并告知尚有诗稿,当陆续校讫寄去:(《弗堂类稿》所收诗作,始于甲一二三,而终于壬,计一二卷。)

诗稿三册,不过甲稿,尚有乙丙丁戊等稿,现已编竟(此次随信更寄乙丙丁诗稿三册,因编时时有割裂,次第仍连接也,请告校者),当陆续校讫寄去。校勘之事至为辛勤,病中校未必精,印时更费事矣。(与王伯群书,1929年7月22日)

此后书信有所中断,再次提到《弗堂类稿》已是10月13日。从行文可知,此时书稿已全部完成,该信恰好是讨论该书稿命名及编排顺序的重要文献:

拙稿付印,总名即题《弗堂类稿》(弗不加草头,此处校时希留意)可也。其次,先赋、诗,次词、曲,以次及于论著、序记、序跋、书传、碑志、杂文。因有韵者为文,无韵者为笔,故先有韵,而赋在诗先者,以五七言皆在赋后也。词为诗之变,曲又词之变也,故相次。而无韵之笔,论著为首矣,不分说辨诸目,以皆(竭)后人之纷也。序记与序跋虽同一序,而确是两事,故别之。(与王伯群书,1929年10月13日)

对照实际出版的《弗堂类稿》,茫父提到次序略有出入,一是“赋”在“诗、词、曲”之后,而非置首;二是“书传”与“碑志”位置互换,并且分为“书椟”与“传”两编;三是所谓“杂文”并未出现,代之以“祭文”“赞”和“铭”三个编类。

王伯群作为茫父执掌兴义笔山书院时期的学生,真正与先生从游的时间仅半年有余,然而终其一生,对先生执弟子礼甚勤。他在先生晚年提出为其出版文集的建议并付诸行王伯群作为茫父执掌兴义笔山书院时期的学生,真正与先生从游的时间仅半年有余,然而终其一生,对先生执弟子礼甚勤。他在先生晚年提出为其出版文集的建议并付诸行动,尽管“印既竣,去吾师之殁已六月,吾师不及见矣”,颇为感慨,但是茫父于晚年毕竟亲手完成了其全部书稿的整理和校对,无疑也是足堪告慰老怀的了。

绵绵千岁忧,了了一时休

斯人已逝,斯文长存。茫父已逝八十八年,死后是非自无从更论。人生短促,肉身易朽,正如此,追求身后之名,一直是激励古来文人士夫努力向善的精神动力。从茫父家书中我们亦不难感受到先生对此孜孜以求之苦心。中国自古有“立德”“立功”“立言”三不朽之说,对文人而言,更有“盖文章经国之大业,不朽之盛事。年寿有时而尽,荣乐止乎其身,二者必至之常期,未若文章之无穷。是以古之作者,寄身于翰墨,见意于篇籍,不假良史之辞,不托飞驰之势,而声自传于后”(曹丕《典论·论文》);美国现代哲学家、心理学家威廉·詹姆斯(William James,1842—1910)则云:“不朽是人的伟大的精神需要之一。”可见“人同此心,心同此理”,古今中外皆然。