要全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,厚植爱党、爱国、爱人民、爱社会主义的情感,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 ——习近平

绥德实验中学:着眼全面发展 培育时代新人

群众新闻记者 梁少飞 琚鹏飞 张乐佳 榆林传媒中心记者 任惠 绥德县融媒体中心记者 刘涛

春日的暖阳下,绥德实验中学校园内书声琅琅,身着校服的学子们穿梭于教学楼与红色教育基地之间,“读书勿忘救国,救国勿忘读书”成为他们的自觉追求。

实现中华民族伟大复兴,基础在教育。2021年9月14日,习近平总书记在绥德实验中学考察时指出,我们办教育,就是要提高人民综合素质,促进人的全面发展,提升社会文明程度,坚定文化自信,增强全民族创造活力。

绥德实验中学始终牢记总书记嘱托,以“厚德、启智、强体”为炬,照亮学子成才之路。在这里,每一间教室都是传承红色精神的阵地,每一场活动都是促进学生全面发展的阶梯,每一步创新都是对“为党育人、为国育才”使命的铿锵回应。

这座建在陕西省立第四师范学校旧址的学府,承载着西北革命策源地的荣光,以创新为笔、实践为墨,书写着育人的新篇章。

绥德实验中学操场上,学生参加篮球社团活动(3月26日摄)。 绥德县融媒体中心记者 王杰摄

薪火赓续:红色种子生根发芽

3月27日下午,在绥德实验中学教学楼4楼,阳光透过走廊的窗户洒在干净的地面上。七年级3班教室门口,电子班牌上“红色教育课”几个字十分醒目。

教师范绥东站在讲台上,向学生们提出一个个问题;学生们腰背挺直端坐着,反应敏捷,满是青春朝气。

“我对建校史这部分最熟悉,因为感兴趣,不用刻意背诵就全记住了。想到我们生活在一片历史悠久的红色土地上,我感觉非常自豪。”学生马昕艺告诉记者。

1923年,陕西省立第四师范学校在绥德创建。在这里,陕北地区第一个党组织成立,播下了革命火种。后经历多次改名,学校更名为陕西省绥德师范学校(以下简称“绥师”)。2001年,绥德实验中学在绥师旧址上新建。百年来,红色基因在这里代代相传,像永不熄灭的火种。

59岁的范绥东,是绥师毕业的学生之一。在绥德实验中学,许多教师都有相同的经历。“我们听着红色故事长大,如今也肩负着在孩子们的心田播撒红色种子的重任。”范绥东说。

为了让红色教育更加深入人心,自去年起,绥德实验中学创新开设了红色教育课堂。“我们始终牢记总书记嘱托,厚植爱党、爱国、爱人民、爱社会主义的情感,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”范绥东说,“红色教育课堂主要讲授学校的红色历史、革命先辈的英勇事迹,以及绥德独特的文化,是培养学生爱国情怀的重要载体。”

从风云激荡的西北革命策源地,到劳动英雄辈出的郝家桥;从文化底蕴深厚的疏属山,到历经岁月变迁的陕北窑洞……课程内容丰富多样,涵盖红色历史、民俗文化等方面,同时生动有趣、贴近生活,让学生们不断拓宽视野、增长见识。

“革命先烈的故事让我非常感动。我们要传承英烈的精神,努力学习知识,从身边的小事做起,尽自己所能帮助身边的人。”学生蔡潮涌说。

下课铃声响起,学生们奔向操场。

在操场一侧的绥师旧址,几孔窑洞静静伫立,墙上的展板上写着“祈英烈之雄魂长存,承先辈之遗愿奋斗终身”。这里,是每一届学生入学教育的起点。

“绥师红色底蕴深厚,在这里,以李子洲为首的早期中国共产党党员,掀起了一场革命教育和教育革命,培养了大批党员和军事人才……”窑洞前,副校长刘宏雄为学生们讲述着。

刘宏雄介绍,每年,绥德实验中学都会对新生开展为期3天的入学教育。其中,参观旧址是重要的一课,让学生们更好了解学校从何而来,深刻理解革命成果来之不易。

学校把红色教育与劳动教育有机结合,因地制宜利用好当地的红色资源,常态化开展红色研学活动,让学生从校内的红色小课堂,走向校外广阔的红色大课堂,在实践中感悟红色精神的力量。

在三五九旅和绥德警备司令部旧址,学生们或聚精会神地聆听讲解,或化身小小讲解员,和同学分享自己学到的知识;在郝家桥革命旧址,学生们齐声唱响红歌,向纪念碑敬献花篮,表达对革命先烈的敬意……在绥德,每一个红色点位,都留下了绥德实验中学学生探寻红色历史、传承红色基因的足迹。

“比起书本,实践是更好的教育方式。我们通过让学生们实地探访、亲身感受,深刻体会革命的艰辛,铭记历史,珍惜当下。”刘宏雄说。

五育并举:“第二课堂”有声有色

正手放网、反手放网,伴随着一阵阵“咻咻”声,球拍在空中划出一道道利落的弧线,羽毛球越过球网……3月26日,在绥德实验中学,羽毛球社团的学生们将青春的汗水挥洒在操场上。

“注意在手腕发力的同时,协调好左右两点步法。”绥德实验中学羽毛球社团教练曹伟正在对学生们接发球的动作进行指导。

操场上,学生们身手矫健;教室里,动听的歌声、琴声交织……这是绥德实验中学开展“第二课堂”活动的生动写照。

教学楼内,双排键社团正在排练,七年级4班学生苏月皎的手指在黑白键上飞舞。“初次接触双排键时,我以为它只是一架电子琴。”她笑着说,“直到鲁昕老师用它弹奏出交响乐,我才知道这台‘乐器航母’甚至能模拟整个乐团。”

双排键社团于去年秋季设立。半年时间,大家已能合奏《铁血丹心》《歌唱祖国》等曲目。“当传统民乐编排遇上现代演奏载体,学生可以在音符中触摸文化传承与创新的脉搏。”鲁昕说。

穿过走廊,非遗剪纸教室内是另一番景象。“锯齿纹象征生命活力,月牙纹代表圆满吉祥。”绥德非物质文化遗产代表性传承人武燕举起一幅《狮子滚绣球》剪纸进行讲解。

生肖、福禄寿、狮子滚绣球、闹秧歌……剪纸图案吸引着学生的目光。七年级7班学生刘宇蓉正专注于手中哪吒图案的剪纸。“刚开始我感觉剪纸难,毛刺这些细节不好剪,后面感觉很有趣,而且可以锻炼耐心。”刘宇蓉说。

“相比于传统图案,学生更喜欢现代图案,比如魔童哪吒。为了激发学习兴趣,我不给学生设限,想剪啥都可以。”武燕说。

从2014年至今,在非遗进校园与社团活动的碰撞下,剪纸既保留传统纹样,又包容卡通动漫形象,焕发出新活力。

“开展‘第二课堂’活动不是口号,而是看得见的课程表。”绥德实验中学体艺处主任韩大伟指着社团活动分布图介绍,从开设剪纸、泥塑等非遗课堂,到开展篮球、足球等体育运动,再到创办曳步舞、双排键等课程,28个特色社团为学生们搭建起成长平台。

每周三15时,全校会进入“社团时间”,象棋社的落子声与文学社的诵读声相和,曳步舞社轻快的舞步与民族舞社的红绸带共舞……这种“动静相宜”的设计,源自绥德实验中学坚持“五育并举”的深层考量。

运动场锻炼强健体魄,剪纸课培养专注和耐心,辩论赛培养思辨精神……每个孩子都能找到自己的“绽放”方式。

“社团活动让学生们受到触动,特别是非遗、民俗的社团活动,能够增强学生对本地传统文化的认同感。”韩大伟告诉记者。

“作为一所有着红色基因的学校,绥德实验中学秉持‘以革命之火点亮幸福教育’的办学理念,坚持用好红色资源,将红色教育融入社团活动课程内容,引导学生赓续红色血脉、厚植爱国情怀和报国之志。”绥德实验中学校长李杰告诉记者。

“我们培养的不是只会考试的学生,而是有根有魂的时代新人。”李杰在介绍“红色社团月”活动时特别提到,“秧歌社团正在编排新剧目,将绥德三十里铺的民歌与党史故事创造性结合。”

夕阳西下,剪纸教室的窗花映出了暖红色,羽毛球场上仍有少年在练习……绥德实验中学以社团活动为支点,让教育不再局限于课本,通过“五育融合”的深层变革,让成长拥有更多可能。

深化教改:构建特色育人体系

3月27日,在绥德实验中学九年级5班,一场英语情景剧正在上演。学生们将角色演绎得活灵活现。

英语教师王春霞介绍,该英语情景剧主要讲述了一个不快乐的国王派人寻找一件开心的人穿过的衬衫,从而让自己变得快乐的故事。

台上,学生李心诚的表现尤为亮眼。他口语流利,表情生动,塑造的角色给同学们留下深刻印象。“这种沉浸式学习让我爱上了英语。通过参演情景剧,我能更好地记住单词,口语水平有了很大提升。”李心诚说。

“语言学习需要情境,参演情景剧就为孩子们提供了这样的情境。”王春霞说。

“习近平总书记在我校考察时指出,要深化教育教学改革。”王春霞说,“我们牢记总书记嘱托,聚焦全面发展,通过推行‘1+6+1’有效课堂差异教学模式,促进教育教学质量持续提升。”

王春霞提到的“1+6+1”有效课堂差异教学模式,是绥德实验中学深化教育教学改革的一项创新举措。

该校通过设置1个预习环节和导、思、议、展、评、检6个课堂环节,以及1个应用环节,全面提升教师业务素质和学生学习效果。

学校深化教育教学改革后,王春霞的教学方式发生了变化。她精心安排课前预习,通过英语情景剧、英语场景等方式进行课堂导入,充分激发学生的学习兴趣。在课堂上,她鼓励学生积极展示学习成果,并通过当堂检测实时掌握学生的学习效果。

改革带来的变化不仅仅发生在校园内。学校通过“家长学校”开展家庭教育培训,将家长纳入课程开发、社团指导等环节。

“学校还推动学习场景向课后延伸。”家长马朵朵说,“以英语为例,孩子回家主动预习,背单词、练口语,学习积极性明显提高了。”

作为一所拥有深厚红色文化底蕴的学校,绥德实验中学如何落实立德树人根本任务、做好教育教学改革,是校长李杰一直在思考的重要问题。

“我们学校要有独属于自己的气质。”李杰说,这样的学校应当是师生喜欢、家长愿意托付、社会普遍认可的。

“在教学中,我们秉持快乐教学、幸福教育理念,高度关注学生个体差异,坚持因材施教。”李杰说,学校注重培养学生“创造和感受幸福的能力”,致力于让每一名学生都能找到自己的成长空间,提升学生综合素质。

此外,学校通过“人人公开课”“青蓝工程”“同课异构”等各项教研创新活动建强教师队伍,全力打造高效课堂;搭建交流平台,持续深化家校共育,不断拓宽育人途径,把立德树人融入教育的全过程。

“绥德实验中学深化教育教学改革、不断提升教育教学质量的实践,是绥德县办好人民满意的教育的一个缩影。”绥德县教体局党组书记、局长黑耀飞说。

为了保障“双减”政策落地,绥德县全面落实“五育并举”,严格落实“绥德好课堂”制度,提高课堂教学质量,努力办好“第一课堂”。

为了让孩子身上有汗、眼里有光,绥德县严格落实义务教育课间15分钟、大课间30分钟、每天一节体育课,确保学生每天的体育综合锻炼时间不少于两小时。

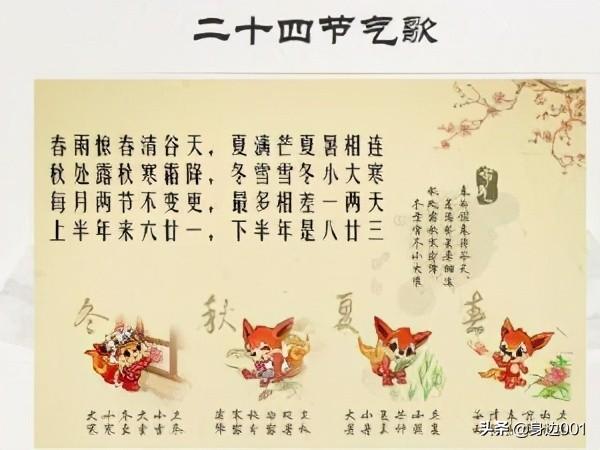

不断丰富艺体类社团活动,将秧歌、民歌、剪纸等引入校园,促进孩子全面发展,组织参观郝家桥革命旧址等地,上好行走的“思政课”,从小培养孩子爱祖国、爱家乡的情怀……

“我们始终坚持党的教育方针,把立德树人作为根本任务,把握结对帮扶契机,引进‘名校+’优质教育资源,重点从选出一位好校长、培养一批好教师、建立一系列好制度三方面发力,不断提高教育教学质量。”黑耀飞说。

着眼全面发展,培育时代新人。迎着朝阳,教学楼上,“以革命之火点亮幸福教育”几个大字熠熠生辉。

我的心里话

绥德实验中学校长 李杰

我们牢记习近平总书记嘱托,以“办好人民满意的教育”为目标,坚持“以革命之火点亮幸福教育”办学理念,通过学校教育和家庭教育的融合,形成育人新格局。依托特色社团,学校助力学生多元化发展,走出一条“以德润校、文化领校、质量立校、特色亮校”的发展之路。我们将不断提升教育教学质量,培养更多堪当大任的时代新人,让幸福教育在红色沃土上生生不息。 (群众新闻记者 张乐佳整理)

记者手记丨让红色火种点亮创新课堂

踏入绥德实验中学,浓厚的红色文化气息扑面而来。

操场上,学生们尽情奔跑;教室里,红色课堂气氛热烈,老师讲起革命先辈的事迹,学生们认真聆听……红色,是绥德实验中学不变的底色。

“我们听着革命先辈的故事长大,从中收获了很多。如今,我想把这些红色故事讲给更多学生听。”范绥东说。

“开学第一天,老师在红旗下给我们讲绥师的历史,我很感兴趣,希望了解更多革命故事。”学生蔡潮涌说。

传承红色基因,是绥德实验中学的光荣使命。如何守正创新,师生们从未停止探索的脚步。绥德实验中学精心把红色教育融入每一节小课堂,也积极拓展校外广阔的大课堂。学习历史知识、实地走访革命旧址、参与劳动实践、分享内心感悟……一系列教学实践,凝聚了强大的精神力量。

在红色教育课堂,当老师抛出一个关于绥德红色历史的问题,学生们总能异口同声地说出正确答案,声音洪亮而坚定,仿佛这些答案早已深深镌刻在心底。(群众新闻记者 张乐佳)